Ein 14-jähriger in Österreich, kaum der Kindheit entwachsen, kündigt im verschlüsselten Messenger-Dienst Threema an, er wolle in ein vom IS oder ISPK kontrolliertes Gebiet ausreisen. Nicht etwa aus Neugier oder kindlichem Leichtsinn, sondern mit der Absicht, Terroristen aktiv zu unterstützen.

Der Fall, der aktuell am Landesgericht St. Pölten verhandelt wird, wirft düstere Fragen auf – über Radikalisierung im digitalen Raum, über die Rolle von Geheimdiensten und über das Spannungsfeld zwischen öffentlichem Interesse und jugendlichem Persönlichkeitsschutz.

Der Jugendliche, so die Anklage, suchte gezielt nach Anleitungen zum Bau zerstörerischer Sprengsätze und Informationen zum Zielen mit Waffen – mit dem Ziel, Attentate zu verüben. Auch wenn dieser konkrete Vorwurf letztlich mit einem Freispruch endete, lässt die dokumentierte Planung keinen Zweifel daran, dass es sich um mehr als bloße Fantasie handelte.

Bei den Ermittlungen wurden Dateien sichergestellt, die detaillierte Hinweise zu Kampfmethoden und Ausrüstungen für islamistische Kämpfer enthielten – etwa ein Dokument mit dem bezeichnenden Titel „Vorbereitungs- und Ausrüstungsempfehlungen für den Mujaheddin-Anfänger“.

Der Fall wirft auch ein Schlaglicht auf ein weiteres sensibles Thema: die Nutzung extremistischer Symbole und Sprache durch Minderjährige.

Dass ausgerechnet ein Jugendlicher solche Begriffe bewusst einsetzt, um sich mit einer terroristischen Organisation zu identifizieren, zeigt eine perfide Umkehrung ihres eigentlichen Zwecks. Ein Erkennungsmerkmal, einst gedacht zur Abgrenzung oder Identitätsstiftung, wird hier zum Mittel extremistischer Verblendung missbraucht.

Öffentlich wurde der Fall erst nach der Vienna Pride 2023 – ironischerweise zu spät, um für echte Panik zu sorgen, aber rechtzeitig genug, um Diskussionen auszulösen. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) informierte in einer eilig einberufenen Pressekonferenz, ein Anschlag sei verhindert worden. Hinweise kamen aus dem Ausland – ein weiterer Beleg für die internationale Vernetzung extremistischer Tendenzen und die Bedeutung globaler Überwachung.

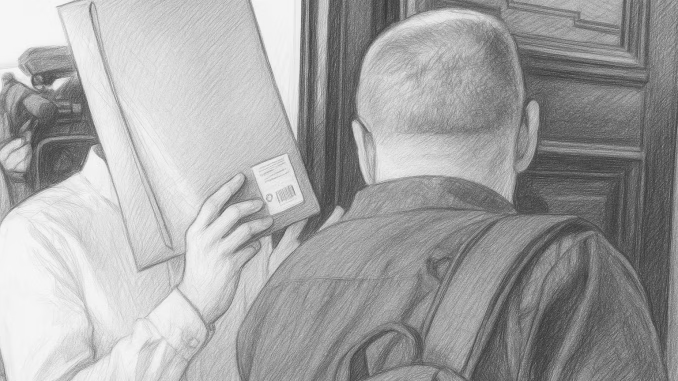

Gleichzeitig wirft der Fall heikle Fragen im Umgang mit jugendlichen Tatverdächtigen auf. Die Verteidigung forderte erfolgreich den Ausschluss der Öffentlichkeit – mit Verweis auf Alter und Persönlichkeitsrechte. Es ist ein Balanceakt: Das öffentliche Interesse an Aufklärung und Sicherheit steht der Fürsorgepflicht gegenüber Jugendlichen gegenüber, die – trotz aller Vorwürfe – noch formbar und entwicklungsfähig sind.

Was bleibt, ist ein beunruhigender Eindruck. Die digitale Radikalisierung kennt kein Alter. Und das Missbrauchen ideologischer Symbole als Teil eines gefährlichen Spiels oder gar realer Gewaltvorbereitung fordert Justiz, Gesellschaft und Politik in gleicher Weise.

Radio QueerLive

News Redaktion